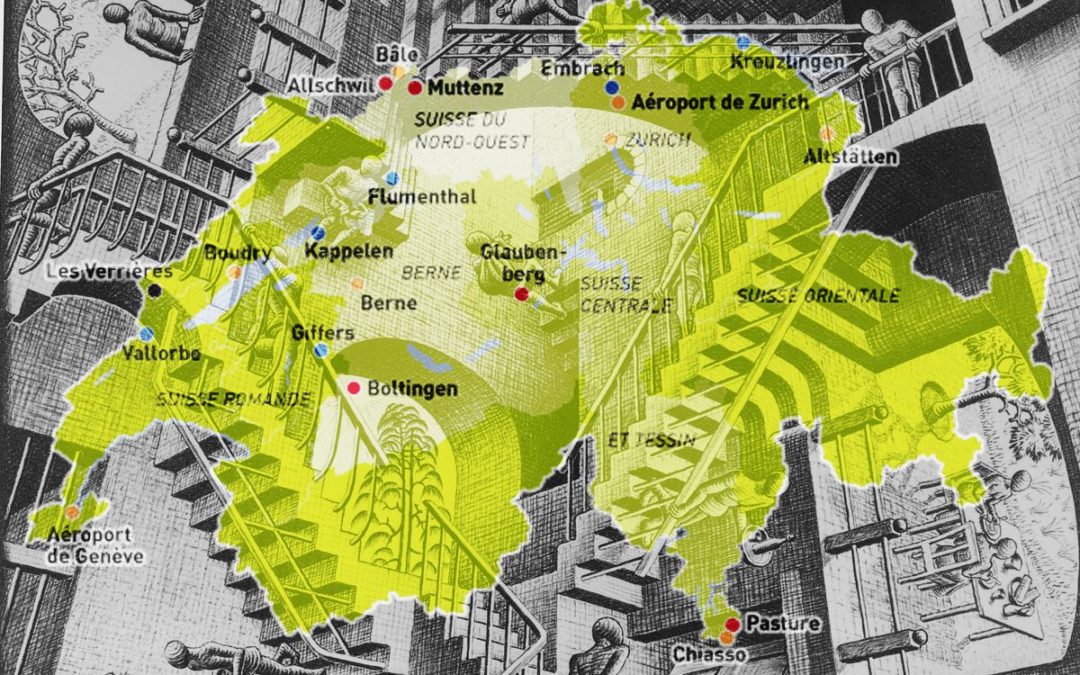

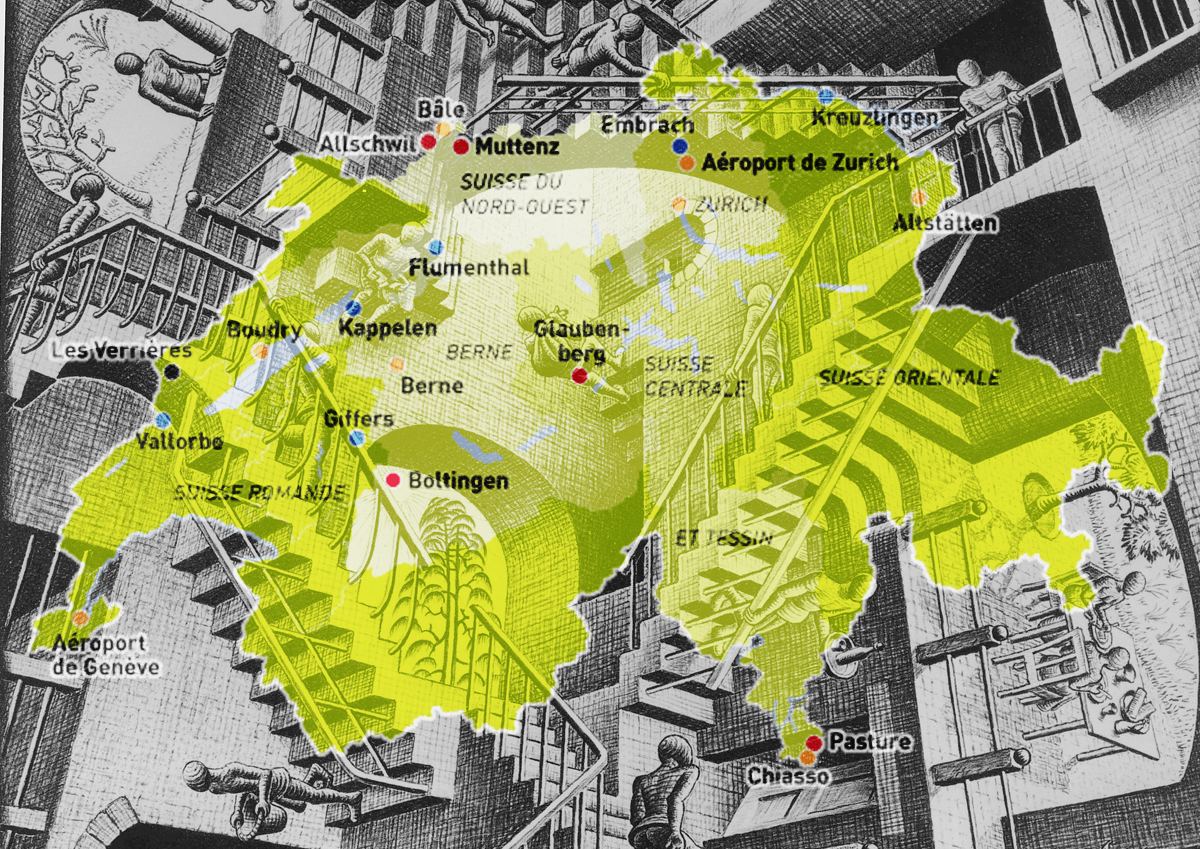

Parcours dans les centres fédéraux pour requérantEs d’asile en Suisse

Alors que le chantier du futur centre fédéral de renvoi du Grand-Saconnex à Genève a démarré malgré la forte mobilisation qui s’est dressée contre ce bâtiment de haine, nous décidons de publier un témoignage que nous avions diffusé sous forme de brochure lors de la manifestation « Non au centre de renvoi ! » qui avait réuni quelques 1500 personnes dans les rues de Genève le 3 octobre 2020. Ce récit condense toute l’injustice du système « restructuré » de l’asile en Suisse et de ces centres fédéraux : conditions de vies carcérales, violences des agents de sécurités, dysfonctionnement d’une assistance juridique au rabais directement mandatée par un organisme d’état dont l’obsession est l’accélération des renvois, cynisme des responsables. Plus que jamais dignité et justice sont déniées aux personnes qui cherchent refuge en Suisse. Pour qu’un jour ces centres fédéraux rejoignent les baraquements de travailleurs saisonniers dans le passé honteux d’une Suisse raciste et exploiteuse, la résistance s’amplifie.

Témoignage de Moulay Htatou, membre du Collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc recueilli par le Silure en décembre 2019

« Ça marche comme ça ici. »

Je viens du Maroc. J’ai demandé l’asile à Bâle. Les fonctionnaires m’ont pris mon dossier de preuves et mes cartes. Ils m’ont rendu juste ma carte bleue et ma carte d’assurance maladie des Pays-Bas. J’y suis resté trois heures. Je leur ai demandé des photocopies de mon dossier parce que j’en aurais besoin. Ils ont refusé. Ils m’ont dit : « Ça marche comme ça ici ». Ils m’ont donné un ticket de train valable 24h pour me rendre au centre fédéral de Boudry. J’y ai passé la visite médicale. Il y avait des Marocains, des Algériens, des Syriens et des personnes d’autres nationalités. Certains parlaient français, mais d’autres parlaient espagnol, anglais, arabe et pas de français. Une infirmière m’a demandé de traduire pour un monsieur. Il m’a dit de dire à l’infirmière qu’il avait eu une relation avec une femme et qu’il avait une maladie qui « colle au sang », qu’il n’arrivait pas à bouger, qu’il buvait de l’alcool pour résister et qu’il lui fallait des médicaments. Je l’ai dit à l’infirmière en précisant que c’était peut-être urgent. Elle a répondu qu’un rendez-vous allait être fixé à l’hôpital. J’ai insisté pour qu’on l’emmène aux Urgences. Elle ne voulait pas m’écouter, alors j’ai dit : « C’est bon, pas de soucis. Vous m’avez appelé pour faire la traduction, je l’ai fait. ».

« Comment on va faire ? Mon dossier est au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM). Vous n’avez pas pu en prendre connaissance. Comment pouvez-vous me défendre ? » Il m’a répondu : « Ils ne veulent pas me donner tes documents. ». J’ai dit : « Pas possible ! Je quitte le Maroc et je me retrouve ici dans un état sans justice ! Vous êtes mon avocat, il faut demander mon dossier. »

Je me suis rendu au bureau de Caritas* qui se trouve à l’extérieur du centre pour demander un rendez-vous. Lors du rendez-vous, l’avocat m’a dit qu’il n’avait pas le dossier de preuves que j’avais transmis aux autorités. J’ai dit : « Comment on va faire ? Mon dossier est au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM). Vous n’avez pas pu en prendre connaissance. Comment pouvez-vous me défendre ? » Il m’a répondu : « Ils ne veulent pas me donner tes documents. ». J’ai dit : « Pas possible ! Je quitte le Maroc et je me retrouve ici dans un état sans justice ! Vous êtes mon avocat, il faut demander mon dossier. » Il m’a demandé si j’avais des preuves. J’ai dit : « Toutes mes preuves sont au SEM. Ça veut dire que vous n’allez rien faire ?! » Il m’a répondu : « Ça marche comme ça ici. »

Lors du premier entretien avec le SEM, les fonctionnaires m’ont posé des questions sur mon père, ma mère, etc. J’ai répondu. Lors du deuxième entretien, ils m’avaient changé d’avocat. Ils m’ont posé des questions pendant environ 45 minutes. La femme qui menait l’entretien m’a dit : « Il faut se dépêcher parce qu’on a d’autres entretiens. » J’ai répondu: « Les autres entretiens, ce n’est pas mon problème. J’ai une longue histoire que je ne peux pas raconter en 45 minutes. » Elle m’a dit : « C’est comme ça chez nous, c’est la loi. » J’ai dit : « Ça me fait penser au Maroc ! » Ils n’ont pas aimé que je dise ça. Elle m’a demandé de signer un document. J’ai dit que je n’avais pas fini. Elle a insisté : « Il faut le signer. » Même le juriste a dit : « C’est bon, on a fini. » Je lui ai dit : « Monsieur, vous n’avez pas le droit de me parler. Vous n’êtes pas mon avocat. Je ne vous connais pas. C’est la première fois que je vous vois. Je ne signe pas parce que j’ai d’autres éléments à ajouter. » En plus, le juriste n’avait pas connaissance de mon dossier. Je n’ai pas signé. Plus tard, j’ai récupéré mon dossier de preuves, mais il manquait encore quelques documents. J’ai demandé comment faire pour les récupérer. J’ai demandé au minimum un accusé de réception pour ces derniers. Mais ils ont refusé. Je leur ai dit :« Ça ne va pas. Vous dites qu’il y a de la justice, mais elle est où votre justice ? »

« Il m’a dit : « Tu vas sortir d’ici. » Il m’a pris le poignet. Il a voulu le casser. Mais il n’y arrivait pas, il était faible. Moi, je ne voulais pas me battre. Je savais que la faute retomberait sur moi. Il m’a saisi. J’ai répété plusieurs fois: « Lâche-moi ! » Je n’arrivais pas à respirer. Il m’a dit : « Je te tue. Je te tue là ! » Après je suis tombé à terre. J’ai reçu des coups. »

La veille de mon transfert pour le centre fédéral de Giffers, je voulais charger mon téléphone. Dans le centre de Boudry, on dort à 12 par chambre. Il n’y a pas de prises électriques dans les chambres. Pour charger son téléphone, il faut aller dans les salles communes, mais il y a toujours beaucoup de demandeurs d’asile qui y chargent leurs téléphones. Je ne voulais pas faire de problèmes. On était beaucoup à vouloir charger notre téléphone ce soir-là. Je chargeais mon téléphone dans le couloir quand trois agents de sécurité sont arrivés. Ils m’ont dit : « Vous allez être pénalisé. » J’ai demandé pourquoi. Ils m’ont répondu : « Vous n’avez pas le droit de rester dans les couloirs après 23h. » J’ai dit : « Mon problème c’est que je vais être transféré demain matin et que mon natel est à 0 %. » Parmi les agents de sécurité, un était un arabe, Marocain ou Algérien je crois, venu de France, l’autre était un Français et le troisième, je le voyais pour la première fois, c’est certain qu’il n’était pas suisse. Ils m’ont dit : «Donnez-nous votre carte pour qu’on y inscrive votre pénalité. » J’ai répondu : « Même si vous m’infligez une pénalité, demain j’ai mon transfert. J’ai juste besoin de charger mon téléphone. » Les agents m’ont dit : « Nous, on suit le règlement. » J’ai dit : « Si vous ne me laissez pas le faire ici, je sors du centre pour trouver un lieu où charger mon portable. » L’agent qui était derrière moi m’a dit : « Ah, tu ne veux pas nous donner ta carte ! » J’ai répété: « Je veux sortir. » Il m’a dit : « Tu vas sortir d’ici. » Il m’a pris le poignet. Il a voulu le casser. Mais il n’y arrivait pas, il était faible. Moi, je ne voulais pas me battre. Je savais que la faute retomberait sur moi. Il m’a saisi. J’ai répété plusieurs fois: « Lâche-moi ! » Je n’arrivais pas à respirer. Il m’a dit : « Je te tue. Je te tue là ! » Après je suis tombé à terre. J’ai reçu des coups. Les deux autres agents ne m’ont pas frappé.

Ensuite, je ne m’en souviens pas, car j’ai perdu connaissance. Ce qu’on ma dit, c’est qu’ils m’ont tiré sur le sol depuis le premier étage jusque dehors, par les escaliers. A l’extérieur, il faisait froid. J’avais juste un tee-shirt et le froid m’a réveillé un peu. Des requérants d’asile ont filmé quand j’ai été tiré sur le sol. Les agents de sécurité sont rentrés pour tenter de leur faire supprimer les vidéos. Mais quand ils sont arrivés vers les requérantes d’asiles, c’était des Marocains, des Algériens qui ne croient plus du tout en l’asile. Il y a eu des bagarres à l’intérieur parce qu’ils refusaient de supprimer les vidéos. Je ne sais pas tout ce qui s’est passé. La police est arrivée : entre 3 et 5 voitures. Les voitures de police ne sont pas toutes arrivées en même temps. Je me souviens que lorsque l’une d’elle est arrivée, j’étais avec un autre demandeur d’asile. L’agent de sécurité qui m’a tabassé nous a dit devant la police : « Vous, je vous tue ! ». Et les policiers n’ont rien dit ! Un truc comme ça, c’est impardonnable. Je me suis dit : « C’est bizarre, je suis de retour dans la ferme du roi du Maroc ?! ». Les policiers ont emmené aux Urgences une personne blessée qui saignait et sont partis. Après, les agents de sécurité n’ont pas voulu nous laisser rentrer, l’autre requérant d’asile et moi. J’ai dit : « Si je ne rentre pas maintenant, je me déshabille et d’ici demain matin, avec ce froid, je suis mort, c’est sûr. » Une femme adorable qui travaille dans le centre m’a dit : « S’il te plaît, donne moi 5-10 minutes et je vous fais rentrer ». Après 5 minutes, le femme est venue et nous a dit : « Vous pouvez rentrer. »

Entre la peur et la douleur dans le dos, je n’ai pas pu dormir. Au matin, je suis parti au commissariat de Boudry. Je suis tombé sur une femme à la réception et je lui ai dit : « Je veux porter plainte contre un agent de sécurité. » Elle m’a répondu : « Ok racontez-moi. » J’ai donné le document d’identité que le SEM m’avait donné. Elle m’a dit : « Mais chez vous il n’y a pas la guerre. » J’ai répondu : « Ce n’est pas votre problème. Je suis venu pour porter plainte. » Elle m’a dit : « C’est bon, donnez-moi votre numéro, je vais enregistrer la plainte. » J’ai demandé : « Vous n’avez pas de main courante ici en Suisse ? » Elle m’a répondu : « Ah, vous faites des problèmes ! » J’ai dit : « Je ne suis pas ici pour être empêché de dire ce que je veux dire. » Un autre policier m’a demandé de le suivre. Je lui ai montré les vidéo. Je sais pas ce qu’il a fait dans son ordinateur. En tous cas, il a regardé les vidéos. Puis il a dit :« C’est bon. » J’ai demandé si je devais signer quelque chose. Il m’a répondu : « Ici en Suisse, ça ne se fait pas comme ça. » Quand je raconte cette histoire aux gens, ils me disent que ce n’est pas vrai, que ça n’a pas pu se passer comme ça. Alors je leur dis qu’il y a des caméras dans ce commissariat et qu’on peut sûrement voir sur leurs images si j’étais vraiment là-bas.

« Je leur ai dit que je n’avais pas confiance en Caritas, que ces gens-là ne faisaient pas leur boulot. Elles m’ont répondu qu’il fallait que je fasse confiance à leur avocat. Alors j’ai dit : « Cet avocat, je ne le connais pas. Ça vous semble juste que j’aie un avocat dont je ne connais ni le numéro de téléphone, ni l’email, ni l’adresse ? » »

Je suis venu à Genève parce que quand j’étais au Pays-Bas j’avais déjà pensé à faire la grève de la faim devant le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). J’avais demandé l’autorisation à Caritas et au SEM, ainsi qu’au responsable du centre fédéral. Mais ils m’avaient refusé ce droit. J’ai quand même commencé ma grève de la faim à Giffers, puis je suis venu à Genève, pendant 7 jours je crois, à la place des Nations.

Un matin, je me suis rendu au bureau du HCR qui se trouve à côté de la place des Nations. J’étais venu en Suisse parce que je croyais que le HCR, c’étaient des gens crédibles. J’ai demandé un rendez-vous. Le réceptionniste m’a dit qu’il devait appeler pour demander si quelqu’un pouvait me rencontrer. J’ai dû attendre. A 11h30, ils m’ont dit que j’avais un rendez-vous à 14h. Ils ont pris des photos de moi et m’ont contrôlé. Je suis rentré dans une pièce à droite de l’entrée. Il y avait deux femmes. Elles ont regardé les vidéos et ont pris des notes. Je leur ai dit que je n’avais pas confiance en Caritas, que ces gens-là ne faisaient pas leur boulot. Elles m’ont répondu qu’il fallait que je fasse confiance à leur avocat. Alors j’ai dit : « Cet avocat, je ne le connais pas. Ça vous semble juste que j’aie un avocat dont je ne connais ni le numéro de téléphone, ni l’email, ni l’adresse ? » Elles m’ont répété que je devais faire confiance à l’avocat et qu’elles, elles travaillaient dans les pays d’origine. Elles m’ont dit : « On n’a pas à se mêler des affaires en Suisse. Nous, on travaille sur le terrain. » – « Vous travaillez sur le terrain ?! Moi je suis berbère marocain. Sur les terres de l’Atlas, je n’ai jamais vu un mec qui travaille avec le HCR. Et là-bas, on n’a pas de scolarité, rien ! » Elles m’ont regardé et dit : « Monsieur, nous ne pouvons rien faire pour vous. » J’ai dit : « Vous êtes des opportunistes, des hypocrites. J’ai perdu mon temps avec vous. Ce que vous faites ici, c’est du business. ».

A la place des Nations, la police est venue me dire : «Vous n’avez pas le droit de faire une manifestation. Il vous faut une autorisation. » J’ai répondu : « Dans les pays démocratiques, il n’y a pas besoin de demander une autorisation pour manifester seul. Je suis un militant des droits de l’homme. Je veux faire passer mon message, c’est ça mon but. » Ils m’ont dit : « Ici, ça ne se fait pas comme ça. » J’ai répondu : « Alors il faut appeler votre chef. » Ils m’ont demandé ma carte. J’ai donné le papier que j’avais reçu du SEM et ils m’ont dit : « Avec cette carte, ça ne marche pas. » J’ai répondu : « Si ça ne marche pas, il faut regarder ça avec votre État. Ce n’est pas moi qui donne des papiers comme cela. ».

Lorsque j’étais à Genève, j’appelais régulièrement Caritas pour avoir des nouvelles de ma demande d’asile et leur dire que je pouvais facilement me déplacer chez eux si besoin. Le 5 novembre, la décision du SEM est tombée mais je ne l’ai pas su. Je communiquais par WhatsApp avec Caritas. Dès le premier jour, je ne m’étais pas senti vraiment en confiance avec le personnel de Caritas alors je me suis dis qu’il fallait que je garde des traces : quand j’envoyais un message, je faisais une capture d’écran. Je leur avais écris que si il y avait du nouveau, je me déplacerais rapidement. Mais quand la décision est sortie, ils ne m’ont pas averti alors que, le même jour, j’avais eu avec eux un échange de messages WhatsApp !

« Et il m’a encore dit : « Tu sais que quelqu’un s’est suicidé ici ?». -« Oui, j’en ai entendu parlé ». Il a poursuivi avec sang froid : « Quelque chose a changé ici depuis ? ». »

J’ai poursuivi ma grève de la faim au centre fédéral de Giffers. J’ai demandé à aller aux Urgences mais ils ont refusé d’appeler une ambulance. Je suis parti à l’hôpital par mes propres moyens. Là-bas, ils ne m’ont pas pesé pour savoir combien j’avais perdu de poids. Ils m’ont fait une radio, car je toussais beaucoup. Ils ont dit : « Tu n’as rien. Il faut juste que tu arrêtes la grève de la faim. » J’ai parlé à des amis qui m’ont conseillé d’arrêter. En tout, j’ai fait 11 jours. Par la suite, le directeur du centre de Giffers m’a convoqué. Là-bas, ils me surveillaient, ils avaient peut-être peur que je filme à l’intérieur du centre. Le directeur m’a dit : « Si tu veux faire la grève de la faim, il y a une forêt ici. » J’ai dit : « Vraiment ? » Il m’a dit : « Il y a une autre personne qui a fait la grève de la faim ici avant toi. Je l’ai fait alimenter de force. » J’ai répondu : « La forêt, c’est pour les animaux. J’ai le droit de protester. » Il m’a dit : « Non, ça ne marche pas comme ça chez nous. » Il m’a ensuite parlé du Maroc, en me disant tout le bien qu’il pensait du roi. Ce à quoi j’ ai répondu : « Mais si il te plaît tellement le roi, va vivre là-bas !» Il m’a répété que si je voulais faire la grève de la faim, je ne pouvais pas le faire dans son centre, parce qu’il ne voulait pas de problèmes. Et il m’a encore dit : « Tu sais que quelqu’un s’est suicidé ici ?». -« Oui, j’en ai entendu parlé ». Il a poursuivi avec sang froid : « Quelque chose a changé ici depuis ? ». Je lui ai répondu: « Tu en es fier ? ». Beaucoup de responsables m’ont parlé ainsi. Ce sont vraiment des personnes cruelles. Je me suis dit : « J’ai fui la ferme du roi Mohammed VI pour la retrouver ici ! ». A Giffers, ils ne m’ont jamais donné les 3CHF par jour auxquels j’avais droit. Ils prétendaient que j’avais disparu, alors qu’ils savaient très bien que j’étais en grève de la faim à Genève, puisque j’avais demandé l’autorisation. Je suis resté environ 2 semaines à Giffers avant d’être transféré au centre fédéral de Vallorbe.

A mon arrivée à Vallorbe, un Securitas m’a dit : « Chez nous, on ne veut pas de problème. » J’ai dit : « Est-ce que moi je cherche des problèmes ? » Ils avaient dû recevoir des avertissements à mon égard. Ils ont dit : « Ici, il y a des règles… » J’ai répondu : « Je ne cherche pas des problèmes. ».

A Vallorbe, il n’y avait pas d’eau chaude. Là-bas, à 23h ils éteignent la lumière et à 6h, ils te réveilles en tapant sur les portes. Là-bas, chaque jour les agents de sécurité tapaient des gens. Là-bas, on a vécu l’enfer.

« Ce système ici, c’est pas normal ou c’est moi ?! On a demandé l’asile politique et on continue d’avoir peur. Mais on n’est plus au Maroc ou en Algérie ! «

En vérité, il y a des agents de sécurités qui sont sympas. Je ne veux pas tout mélanger. Il y en a qui sont corrects. Mais il y en a qui sont agressifs, qui frappent. Une fois, un Marocain s’est fait tabassé par un agent. Sur le moment, je n’ai pas voulu filmer, car l’agent était très proche de moi et aurait pu porter plainte contre moi, car on a pas le droit de filmer dans le centre. J’ai seulement filmé après, le sang dans la chambre. Il y avait des gens qui pleuraient, même des enfants. Une autre fois, un mec a eu un problème avec un agent de sécurité. Il a pris un rasoir et il s’est taillé les bras. Un Algérien qui a vu la scène a commencé lui aussi à se mutiler. Ils ont été à l’hôpital. J’ai demandé à l’Algérien pourquoi il avait fait cela. Il m’a répond: « Je n’aime pas l’injustice. » Le camarade n’avait rien fait et ils l’avaient battu.

J’ai proposé plusieurs fois aux autres de faire une vidéo avec moi pour dénoncer ce que nous vivions. Je leur ai dit : « Ce système ici, c’est pas normal ou c’est moi ?! On a demandé l’asile politique et on continue d’avoir peur. Mais on n’est plus au Maroc ou en Algérie ! »

La décision du SEM me concernant était donc déjà sortie, mais moi je ne le savais pas. Le 5 décembre, les agents de sécurité m’ont appelé. Ils m’ont dit :« Vous avez rendez-vous avec le SEM. ». Un vol Zurich – Nice était prévu pour moi. J’ai demandé : « Vous êtes sérieux ? » Ils ont dit : « Le vol est prévu pour le 10 décembre. » J’ai demandé : « Mais elle est où la décision ? » Ils m’ont dit : « Vous avez eu la décision, dans vos propres mains. » J’ai répondu : « Non. Vous en avez la preuve ? » Ils ont dit : « On s’en fout. » Ensuite, je leur ai dit tranquillement : « Moi j’ai des preuves que je n’ai pas reçu la décision. ». Et j’ai insisté pour qu’ils me donnent ma décision. Ils ne voulaient pas. Ils disaient que l’imprimante ne marchait pas. J’ai dit : « Il y a une imprimante à Caritas. C’est ma décision. Vous n’avez pas le droit de pas me la donner. » Ils m’ont dit : « La décision, c’est votre avocat qui doit vous la donner. » J’ai répondu : « Mais moi, l’avocat je ne le connais même pas. » Plusieurs fois, j’étais aller au bureau de Caritas pour demander un rendez-vous, je leur avais même envoyé des emails et ils ne m’avaient jamais répondu. Finalement, les agents m’ont dit : « Allez faire un tour et revenez dans 1h. » Je me suis dit : « C’est bon là je vais faire une connerie… » Une heure après, un agent de sécurité est venu me chercher et m’a amené ma décision. Il m’a dit que je devais signer un accusé de réception. Je l’ai signé.

« Je lui ai encore rappelé : « Vous avez demandé par email un rendez-vous à un de vos avocat mais vous ne vouliez pas me donner son numéro. Vous m’avez dit que l’État ne paie pas beaucoup pour les avocats. ». Je leur ai montré que j’avais la preuve, par capture d’écran, que nous avions échangé par messages le 5 novembre, le jour où la décision me concernant était tombée. Elle m’a dit : « C’est une erreur. » »

Ensuite, j’ai parlé avec un monsieur qui s’appelle D. et qui aide beaucoup de gens au centre, un bénévole je crois. Je lui ai demandé s’il trouvait ça juste. Il m’a dit que non et m’a emmené à Caritas. J’ai filmé. Au début, l’employée de Caritas m’a dit : « Vous étiez en grève de la faim. » J’ai répondu: « J’ai des preuves que, malgré ma grève de la faim, le jour de la décision, je vous ai contacté.». Je lui ai encore rappelé : « Vous avez demandé par email un rendez-vous à un de vos avocat mais vous ne vouliez pas me donner son numéro. Vous m’avez dit que l’État ne paie pas beaucoup pour les avocats. ». Je leur ai montré que j’avais la preuve, par capture d’écran, que nous avions échangé par messages le 5 novembre, le jour où la décision me concernant était tombée. Elle m’a dit : « C’est une erreur. » J’ai dit : « Je m’en fous que ce soit une erreur ! Ce n’est pas de ma faute.» Je me suis aussi rendu dans les bureaux du Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois à Lausanne pour dénoncer la manière dont j’avais été traité par Caritas. Mais la secrétaire du Bâtonnier n’a rien voulu faire pour moi.

« Ils ont dit : « On va t’emmener au poste. Vous les Marocains, vous n’avez pas le droit de demander l’asile ici. » Je leur ai demandé : « Vous êtes la justice ? Vous êtes les juges ? » »

Il fallait que je fasse recours contre la décision. J’ai pris le train pour Saint-Gall, où se trouve le Tribunal Administratif Fédéral (TAF). Je me suis fait contrôler. Le contrôleur m’a fait descendre à Berne en menaçant d’appeler la police. Ensuite, j’ai pris le train pour Zurich. Là, je suis resté avec mes deux sacs, un contenant mon dossier, l’autre mes affaires. J’ai dormi dans la rue. Une nuit que je dormais à la gare sur une chaise, la police est venu et m’a interpellé en allemand. J’ai dit : « Je ne parle pas allemand. » Eux ne parlaient pas bien le français : « Votre pièce d’identité ! ». J’ai montré la carte. Ils ont dit : « On va t’emmener au poste. Vous les Marocains, vous n’avez pas le droit de demander l’asile ici. » Je leur ai demandé : « Vous êtes la justice ? Vous êtes les juges ? » Ils ne voulaient pas que je leur parle comme ça. Ils m’ont mis dans une fourgonnette avec un grillage, où tu es accroupi comme un chien. Au commissariat, ils m’ont demandé de me déshabiller entièrement. Il faisait froid. Déjà à la gare, j’avais de frissons. Ils m’ont laissé comme ça 5-10 min. Plus tard, ils m’ont dit : « On a regardé si tu avais un casier, pour nous il n’y a pas de problèmes. » Ils n’ont pas trouvé de vols ou un quelconque délit à me reprocher. Ils ne se sont même pas excusés.

Ensuite, j’ai pris le train pour Saint-Gall. Là-bas, je suis resté à la gare jusqu’à ce qu’elle ferme. Dehors, le temps était glacial. Il y avait une banque ouverte mais je ne voulais pas être vu par les caméras. Je savais qu’un vol était prévu pour moi et que si la police m’arrêtait là, elle pouvait me mettre en rétention à Zurich. J’ai passé la nuit dans un parking souterrain. Un agent de sécurité m’a trouvé et m’a dit : « Tu peux dormir là, mais tu ne vas pas résister au froid». Puis, il m’a donné des cigarettes. J’ai mis tous les habits que j’avais, mais au milieu de la nuit, je n’arrivais plus à résister. Quand la gare a rouvert, je suis allé m’y réchauffer.

A 8h, je suis parti au TAF. J’ai raconté ce qui m’était arrivé. Ils m’ont dit : « Ça ne marche pas comme ça chez nous. Tu as dépassé les 5 jours pour faire recours. » J’ai demandé si je pouvais parler à un responsable parce que, n’ayant pas été mis au courant de la décision me concernant, ce n’était pas de ma faute si je n’avais pas pu respecter le délai. Ils m’ont dit : « Non, tu perds ton temps ici. » Ils m’ont demandé de remplir des papiers que j’ai signé. J’ai voulu raconter que j’avais une histoire, avec des preuves mais… Avec qui je parle?! Avec des gens qui ne n’ont rien à foutre. Tu meurs, tu vis, ça n’a pas d’importance pour eux.

« Aujourd’hui si la Suisse m’expulse en France, la France me renverra sous la dictature marocaine. Son gouvernement protège la monarchie. Moi je suis républicain. Pourquoi j’obéirais à un roi prédateur et dictateur ? »

Je suis retourné à Genève où je suis resté quelques jours. Ils ont envoyé un courrier me concernant à Vallorbe. En y allant, je n’avais pas confiance. Je me disais, si les flics me touchent, je les mords. Ce n’était qu’une convocation du SEM. C’est ça que je ne comprends pas. Est-ce que le TAF et le SEM c’est pareil ? Le directeur de Vallorbe m’a dit que j’étais un voleur, que j’avais reçu cinq amendes dans le pays. Il m’a fait du chantage : « Je peux appeler la police et ils te mettront en prison. » J’ai demandé: « Vous êtes sérieux là ? » – « Oui. » Je me suis dit qu’il ne fallait pas qu’il appelle la police. J’ai dit : « Je ne suis pas un voleur, j’ai des amendes de train. » Il m’était déjà arrivé la même chose avec des agents de sécurité et des responsables de centres. Dès que je dis que je suis Marocain, ils pensent que je suis un voleur. Ils disent : « Algériens, Tunisiens, Marocains, que des voleurs ! ».

Auparavant, après la France, j’ai essayé de trouver refuge au Pays-Bas, mais là-bas comme ici, ils ne t’écoutent pas, ils ne font qu’appliquer Dublin. Aujourd’hui si la Suisse m’expulse en France, la France me renverra sous la dictature marocaine. Son gouvernement protège la monarchie. Moi je suis républicain. Pourquoi j’obéirais à un roi prédateur et dictateur ?

Je suis contre tout ça. Ce qui se passe ici en Suisse me fait peur. Quand je parle avec des gens, que je raconte mon histoire, je rencontre des personnes venant d’Amérique du Sud, ou même des Suisses, qui me rapportent des trucs qu’elles ont vécus ici qu’on ne peut pas pardonner, qui choquent le cœur. Ils me disent : « T’as encore rien vu ! ». Je leur réponds : « Alors il faut dénoncer ! ». Aujourd’hui, un mineur qui dort avec nous à l’église depuis deux jours m’a dit qu’on a exigé de lui qu’il ramène son acte de naissance, s’il voulait dormir dans un centre ou un hôtel. Imaginez, ce gamin : il a pas de famille, il va faire comment ? C’est un mineur ! Il a 16-17 ans, il doit aller à école !

* Caritas : Caritas suisse est une association membre du réseau international de Caritas regroupant 165 organisations. Depuis la dernière révision du droit d’Asile en Suisse en 2019, Caritas a été mandaté par le Secrétariat d’Etat aux Migrations pour fournir une représentation juridique gratuite aux requérant.e.s dès leur premier jour en Suisse. Une assistance juridique au rabais directement mandatée par un organisme d’état dont l’obsession est l’accélération des renvois…